Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

(Ergänzung) |

K (Links zu Kurherren und Hofe erstellt) |

||

| Zeile 83: | Zeile 83: | ||

Im Jahre [[1226]] gründete [[Graf Adolf I.]] von der Mark am Zusammenfluss von [[Lippe]] und [[Ahse]] die Stadt Hamm, nachdem Stadt und Burg [[Nienbrügge]] seines [[1225]] der Reichsacht verfallenen Vetters [[Friedrich von Isenberg|Friedrich von Altena-Isenberg]] zerstört worden waren. Die als Planstadt angelegte Stadt Hamm stattete er mit einem möglicherweise für Nienbrügge vorgesehenen [[Gründungsprivileg|Stadtrecht]] von [[1213]] aus. Die [[Stadtburg]] der Grafen am [[Nordenwall]] wurde schon im 13. Jahrhundert in den Bau der [[Stadtmauer|Stadtbefestigung]] einbezogen. | Im Jahre [[1226]] gründete [[Graf Adolf I.]] von der Mark am Zusammenfluss von [[Lippe]] und [[Ahse]] die Stadt Hamm, nachdem Stadt und Burg [[Nienbrügge]] seines [[1225]] der Reichsacht verfallenen Vetters [[Friedrich von Isenberg|Friedrich von Altena-Isenberg]] zerstört worden waren. Die als Planstadt angelegte Stadt Hamm stattete er mit einem möglicherweise für Nienbrügge vorgesehenen [[Gründungsprivileg|Stadtrecht]] von [[1213]] aus. Die [[Stadtburg]] der Grafen am [[Nordenwall]] wurde schon im 13. Jahrhundert in den Bau der [[Stadtmauer|Stadtbefestigung]] einbezogen. | ||

In Kooperation mit den [[Grafen von der Mark|Stadtherren]] sind ab [[1263]] [[Bürgermeister]], Rat und Stadtschöffen nachweisbar, wurde [[1268]]/69 das Münzrecht erworben und [[1280]] das [[Nordenhospital]] gestiftet. Bereits im 14. Jahrhundert beteiligten sich Hammer Kaufleute auch am [[Hanse|hansischen Fernhandel]]. Exportiert wurden unter anderem Leinwand (''Hammesche Laken'') und Bier (''[[Keut]]''). In der Kommunalverfassung der Stadt spielten die Hoven eine wichtige Rolle, indem sie die Kurherren benannten, die an der Wahl der Ratsherren beteiligt waren. | In Kooperation mit den [[Grafen von der Mark|Stadtherren]] sind ab [[1263]] [[Bürgermeister]], Rat und Stadtschöffen nachweisbar, wurde [[1268]]/69 das Münzrecht erworben und [[1280]] das [[Nordenhospital]] gestiftet. Bereits im 14. Jahrhundert beteiligten sich Hammer Kaufleute auch am [[Hanse|hansischen Fernhandel]]. Exportiert wurden unter anderem Leinwand (''Hammesche Laken'') und Bier (''[[Keut]]''). In der Kommunalverfassung der Stadt spielten die [[Hofe|Hoven]] eine wichtige Rolle, indem sie die [[Kurherren]] benannten, die an der Wahl der Ratsherren beteiligt waren. | ||

Nach der Vereinigung der Grafschaften von Kleve und Mark blieb Hamm zunächst Sitz des [[Graf Gerhard|Grafen Gerhard]], der [[1455]] das [[Franziskanerkloster]] stiftete. Ebenso errichteten Hammer Bürgerinnen und Bürger zahlreiche [[Soziale Stiftungen]]. Im 16. Jahrhundert setzte ein wirtschaftlicher Niedergang ein. Im Düsseldorfer Teilungsvertrag vom [[21. März]] [[1624]] wurde die Stadt Hamm dem Kurfürsten von Brandenburg zugesprochen. Ab 1666 fiel sie endgültig an Brandenburg. | Nach der Vereinigung der Grafschaften von Kleve und Mark blieb Hamm zunächst Sitz des [[Graf Gerhard|Grafen Gerhard]], der [[1455]] das [[Franziskanerkloster]] stiftete. Ebenso errichteten Hammer Bürgerinnen und Bürger zahlreiche [[Soziale Stiftungen]]. Im 16. Jahrhundert setzte ein wirtschaftlicher Niedergang ein. Im Düsseldorfer Teilungsvertrag vom [[21. März]] [[1624]] wurde die Stadt Hamm dem Kurfürsten von Brandenburg zugesprochen. Ab 1666 fiel sie endgültig an Brandenburg. | ||

| Zeile 117: | Zeile 117: | ||

[[Bild:Johann_Anton_Arnold_Möller.jpg|thumb|right|Porträt des Bürgermeisters [[Johann Anton Arnold Möller]] († 1806)]] | [[Bild:Johann_Anton_Arnold_Möller.jpg|thumb|right|Porträt des Bürgermeisters [[Johann Anton Arnold Möller]] († 1806)]] | ||

[[Bild:Wilhelm_Redicker.jpg|thumb|right|Porträt des Stadtverordneten [[Wilhelm Redicker I|Wilhelm Redicker]] († 1880)]] | [[Bild:Wilhelm_Redicker.jpg|thumb|right|Porträt des Stadtverordneten [[Wilhelm Redicker I|Wilhelm Redicker]] († 1880)]] | ||

An der Spitze der Stadt ist bereits seit [[1263]] ein Rat nachweisbar. Er wechselte jährlich. Der „sitzende Rat“ hatte 12 Mitglieder, die nach Ablauf des Amtsjahres den „alten Rat“ bildeten. Wurde der Rat anfangs vom [[Grafen von der Mark|Stadtherrn]] ernannt, so wählte ihn die Bevölkerung ab 1376. Später wurde er indirekt durch 8 Kurherren gewählt. Vorsitzende des Rates war zunächst ein, später zwei [[Bürgermeister]]. Seit dem 16. Jahrhundert gab es einen [[Magistrat]] als geschäftsführendes Organ des Rates. Diesem gehörten die Bürgermeister, zwei Kämmerer und zwei Fiscimeister an. Durch die Interimsinstruktion von [[1718]] wurde die altständische Ratsverfassung außer Kraft gesetzt und der jährlich wechselnde Rat durch den ständigen Magistrat ersetzt, der vom preußischen König meist auf Lebenszeit ernannt wurde. [[1808]] wurde in Hamm die Kommunalverfasssung des Großherzogtums Berg eingeführt. Dem Maire ([[Bürgermeister]]) standen zwei Beigeordnete zur Seite, die von den ebenfalls ernannten Mitgliedern des [[Munizipalrat|Munizipalrates]] beraten wurden. Auch nach der Wiedereingliederung in das Königreich Preußen blieb dieser Zustand erhalten, wobei der Munizipalrat in [[Gemeinderat]] umbenannt wurde, dessen Mitglieder aber immer noch (in der Regel auf Lebenszeit) ernannt wurden. | An der Spitze der Stadt ist bereits seit [[1263]] ein Rat nachweisbar. Er wechselte jährlich. Der „sitzende Rat“ hatte 12 Mitglieder, die nach Ablauf des Amtsjahres den „alten Rat“ bildeten. Wurde der Rat anfangs vom [[Grafen von der Mark|Stadtherrn]] ernannt, so wählte ihn die Bevölkerung ab 1376. Später wurde er indirekt durch 8 [[Kurherren]] gewählt. Vorsitzende des Rates war zunächst ein, später zwei [[Bürgermeister]]. Seit dem 16. Jahrhundert gab es einen [[Magistrat]] als geschäftsführendes Organ des Rates. Diesem gehörten die Bürgermeister, zwei Kämmerer und zwei Fiscimeister an. Durch die Interimsinstruktion von [[1718]] wurde die altständische Ratsverfassung außer Kraft gesetzt und der jährlich wechselnde Rat durch den ständigen Magistrat ersetzt, der vom preußischen König meist auf Lebenszeit ernannt wurde. [[1808]] wurde in Hamm die Kommunalverfasssung des Großherzogtums Berg eingeführt. Dem Maire ([[Bürgermeister]]) standen zwei Beigeordnete zur Seite, die von den ebenfalls ernannten Mitgliedern des [[Munizipalrat|Munizipalrates]] beraten wurden. Auch nach der Wiedereingliederung in das Königreich Preußen blieb dieser Zustand erhalten, wobei der Munizipalrat in [[Gemeinderat]] umbenannt wurde, dessen Mitglieder aber immer noch (in der Regel auf Lebenszeit) ernannt wurden. | ||

Erst mit der Einführung der Revidierten Städteordnung fanden in Hamm [[1835]] Wahlen zum Gemeinderat statt. Bei der Einführung der Magistratsordnung in der preußischen Provinz Westfalen 1855 wurde auch der Gemeinderat in [[Stadtverordnetenversammlung]] umbenannt. Diese wurde bis [[1918]] nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt. [[1919]] bis [[1933]] blieb die Magistratsordnung im Grundsatz erhalten, die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung wurden nun aber nach dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrecht gewählt. Während der NS-Zeit wurde der Oberbürgermeister von der NSDAP eingesetzt. Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] setzte die Militärregierung der Britischen Besatzungszone zunächst einen neuen [[Oberbürgermeister]] ein. Dieser blieb im Amt, bis der [[Bürgerrat]] - das von der Militärregierung ernannte kommunale Selbstverwaltungsregemium - [[Josef Schlichter]] zum Oberbürgermeister wählte. [[1946]] wurde die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild eingeführt. Danach gab es einen vom Volk gewählten „Rat der Stadt“, dessen Mitglieder man als „Stadtverordnete“ bezeichnete. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den [[Oberbürgermeister]] als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, welcher ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte der Rat ab [[1946]] ebenfalls einen hauptamtlichen [[Oberstadtdirektor]] als Leiter der Stadtverwaltung. [[1999]] wurde die Doppelspitze in der Stadtverwaltung aufgegeben. Seither gibt es nur noch den hauptamtlichen [[Oberbürgermeister]]. Dieser ist Vorsitzender des Rates, Leiter der Stadtverwaltung und Repräsentant der Stadt. Er wurde [[1999]] erstmals direkt von den Bürgern der Stadt gewählt. Derzeit versieht dieses Amt [[Marc Herter]] (seit 2020). | Erst mit der Einführung der Revidierten Städteordnung fanden in Hamm [[1835]] Wahlen zum Gemeinderat statt. Bei der Einführung der Magistratsordnung in der preußischen Provinz Westfalen 1855 wurde auch der Gemeinderat in [[Stadtverordnetenversammlung]] umbenannt. Diese wurde bis [[1918]] nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt. [[1919]] bis [[1933]] blieb die Magistratsordnung im Grundsatz erhalten, die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung wurden nun aber nach dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrecht gewählt. Während der NS-Zeit wurde der Oberbürgermeister von der NSDAP eingesetzt. Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] setzte die Militärregierung der Britischen Besatzungszone zunächst einen neuen [[Oberbürgermeister]] ein. Dieser blieb im Amt, bis der [[Bürgerrat]] - das von der Militärregierung ernannte kommunale Selbstverwaltungsregemium - [[Josef Schlichter]] zum Oberbürgermeister wählte. [[1946]] wurde die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild eingeführt. Danach gab es einen vom Volk gewählten „Rat der Stadt“, dessen Mitglieder man als „Stadtverordnete“ bezeichnete. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den [[Oberbürgermeister]] als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, welcher ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte der Rat ab [[1946]] ebenfalls einen hauptamtlichen [[Oberstadtdirektor]] als Leiter der Stadtverwaltung. [[1999]] wurde die Doppelspitze in der Stadtverwaltung aufgegeben. Seither gibt es nur noch den hauptamtlichen [[Oberbürgermeister]]. Dieser ist Vorsitzender des Rates, Leiter der Stadtverwaltung und Repräsentant der Stadt. Er wurde [[1999]] erstmals direkt von den Bürgern der Stadt gewählt. Derzeit versieht dieses Amt [[Marc Herter]] (seit 2020). | ||

Die Bezirksbürgermeister der Stadtbezirke sind [[Stefanie Baranski-Müller]] (Mitte), [[Franz Tillmann]] (Herringen), [[Axel Püttner]] (Pelkum), [[Andreas Obering]] (Rhynern), [[Björn Pförtzsch]] (Uentrop), [[Klaus Jendreiek]] (Bockum-Hövel) und [[Erzina Brennecke]] (Heessen). | Die Bezirksbürgermeister der Stadtbezirke sind [[Stefanie Baranski-Müller]] (Mitte), [[Franz Tillmann]] (Herringen), [[Axel Püttner]] (Pelkum), [[Andreas Obering]] (Rhynern), [[Björn Pförtzsch]] (Uentrop), [[Klaus Jendreiek]] (Bockum-Hövel) und [[Erzina Brennecke]] (Heessen). | ||

Aktuelle Version vom 20. April 2025, 20:35 Uhr

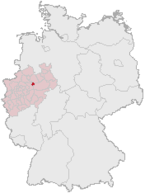

| Wappen | Karte |

|---|---|

| Basisdaten | |

| Fläche: | 226,26 km² |

| Einwohner: | 182.762 (12.01.2024) |

| Bevölkerungsdichte: | 800 Einwohner/km² |

| Höhe: | 63 m ü. NN |

| Postleitzahl: | 59000-59077 (alt: 4700) |

| Vorwahlen: | 02381, 02385, 02388, 02383, 02384, 02389, 02382, 02307 |

| Kfz-Kennzeichen: | HAM |

| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 05 9 15 000 |

| Stadtgliederung: | 7 Stadtbezirke |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Theodor-Heuss-Platz 16 59065 Hamm |

| Website: | https://www.hamm.de |

| E-Mail-Adresse: | info@stadt.hamm.de |

| Politik | |

| Oberbürgermeister: | Marc Herter (SPD) |

| Schulden: | 222 Mio. € (31.12.2022) |

| Bevölkerung | |

| Arbeitslosenquote: | 8,5 % 8.049 Personen, 2021

|

| Ausländeranteil: | 14,9 % (31.12.2017) |

| Altersstruktur: (31.12.2011) |

|

| Umfeld von Hamm | |

| |

| Ortstafel Hamm | |

| |

Hamm ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Kreisfreie Stadt, nordöstlich von Dortmund, im Regierungsbezirk Arnsberg ist in der Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen und Mitglied im Regionalverband Ruhr. Sie liegt am östlichen Rand des Ruhrgebiets und dem südlichen Rand des Münsterlandes.

Die 1226 gegründete Stadt verdankt ihre heutigen Grenzen im Wesentlichen einer Gebietsreform bzw. kommunalen Neuordnung, die am 1. Januar 1975 wirksam wurde, als die kreisfreie Stadt Hamm mit den umliegenden Gemeinden zur neuen kreisfreien Stadt Hamm vereinigt wurde. Dadurch überschritt die Einwohnerzahl schlagartig die 100.000-Grenze und machte Hamm zur Großstadt. Heute hat Hamm knapp 180.000 Einwohner.

Die Stadt ist Sitz des größten deutschen Oberlandesgerichts, bedeutender Eisenbahnstandort und liegt verkehrsgünstig an A1, A2 und dem Datteln-Hamm-Kanal. Hamm war Hanse- und Kurstadt und blickt zudem auf eine über 100-jährige Geschichte als Bergbaustandort zurück. Gegenwärtig ist Hamm im Strukturwandel begriffen.

Geografische Angaben

- Geographische Lage der Stadtmitte (Pauluskirche)

- nördliche Breite, 51° 40' 57"

- östliche Länge, 7° 49' 13"

- Ortsvergleich zur MEZ: +28 min 43 sec

- Tiefster Punkt über NN: 37,7 m Bockum-Hövel, Am Lausbach

- Höchster Punkt über NN: 100,5 m Bockum-Hövel (Barsen), In der Sommerbree[1]

- Länge der Stadtgrenze: 104,0 km

- Weiteste Ausdehnung von Osten nach Westen: 21,9 km

- Weiteste Ausdehnung von Norden nach Süden: 18,2 km

- Länge der Lippe im Stadtgebiet: 30,665 km

Geschichte

Im Jahre 1226 gründete Graf Adolf I. von der Mark am Zusammenfluss von Lippe und Ahse die Stadt Hamm, nachdem Stadt und Burg Nienbrügge seines 1225 der Reichsacht verfallenen Vetters Friedrich von Altena-Isenberg zerstört worden waren. Die als Planstadt angelegte Stadt Hamm stattete er mit einem möglicherweise für Nienbrügge vorgesehenen Stadtrecht von 1213 aus. Die Stadtburg der Grafen am Nordenwall wurde schon im 13. Jahrhundert in den Bau der Stadtbefestigung einbezogen.

In Kooperation mit den Stadtherren sind ab 1263 Bürgermeister, Rat und Stadtschöffen nachweisbar, wurde 1268/69 das Münzrecht erworben und 1280 das Nordenhospital gestiftet. Bereits im 14. Jahrhundert beteiligten sich Hammer Kaufleute auch am hansischen Fernhandel. Exportiert wurden unter anderem Leinwand (Hammesche Laken) und Bier (Keut). In der Kommunalverfassung der Stadt spielten die Hoven eine wichtige Rolle, indem sie die Kurherren benannten, die an der Wahl der Ratsherren beteiligt waren.

Nach der Vereinigung der Grafschaften von Kleve und Mark blieb Hamm zunächst Sitz des Grafen Gerhard, der 1455 das Franziskanerkloster stiftete. Ebenso errichteten Hammer Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Soziale Stiftungen. Im 16. Jahrhundert setzte ein wirtschaftlicher Niedergang ein. Im Düsseldorfer Teilungsvertrag vom 21. März 1624 wurde die Stadt Hamm dem Kurfürsten von Brandenburg zugesprochen. Ab 1666 fiel sie endgültig an Brandenburg.

Durch mehrere Stadtbrände im 18. Jahrhundert wurde der frühneuzeitliche Hausbestand weitgehend zerstört. Hamm war Standort eines Infanterieregiments, was immmer wieder zu Konflikten mit der Bürgerschaft führte und sich auch auf den Hochschulstandort Hamm nachteilig auswirkte. Für einen gewissen Aufschwung sorgte die 1788 in Hamm eingerichtete Märkische Kriegs- und Domänenkammer als Oberbehörde für die preußische Provinz Mark, die aus der in Hamm seit 1767 bestehenden Märkischen Kriegs- und Domänenkammerdeputation hervorgegangen war. Während der Zugehörigkeit zum Großherzogtum Berg wurde im November 1808 die nach französischen Vorbild umgestaltete Oberbehörde für das neu geschaffene Ruhrdepartement allerdings nach Dortmund verlegt.

Nach der Wiedereingliederung in das Königreich Preußen wurde Hamm 1817 Sitz eines preußischen Landratsamtes (Kreis Hamm). Die Bezirksregierung hingegen – Nachfolgebehörde der Kriegs- und Domänenkammer – war allerdings bereits 1816 nach Arnsberg verlegt worden. 1820 wurde jedoch das Oberlandesgerichts von Kleve nach Hamm verlegt.

1847 erfolgte mit der Inbetriebnahme des Bahnhofs der Köln-Mindener Eisenbahn die Anbindung an den Fernverkehr. Durch die im Hamm stürmisch einsetzende Industrialisierung, die durch die Entdeckung von Steinkohle gefördert wurde, überstieg die Einwohnerzahl gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Marke von 30.000 Einwohnern, sodass Hamm 1901 die Kreisfreiheit zugesprochen wurde.

Nach der Besetzung der Bahnhofskommandantur am 9. November 1918 erfolgte die Bildung eines Arbeiter- und Soldatenrates, der durch die preußischen Kommunalwahlen vom 2. März 1919 in das politische Abseits geschoben wurde. Insgesamt behauptete das Zentrum bei den Kommunalwahlen in der Zeit der Weimarer Republik seine Position als führende Partei in Hamm. Erst in den schon unfreien Märzwahlen 1933 wurde es von der NSDAP überflügelt. Mit dem preußischen Gemeindeverfassungsgesetz vom 15. Dezember 1933 und der Deutschen Gemeindeverordnung vom 30. Januar 1935 wurde auch in Hamm die Gleichschaltung von Stadtverwaltung und Stadtvertretung abgeschlossen.

Die von schweren Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs gezeichnete Stadt Hamm wurde am 6. April 1945 von amerikanischen Truppen besetzt und war anschließend unter britische Verwaltung gestellt.

Mit der durch die kommunale Neugliederung erfolgten Eingemeindung von Bockum-Hövel, Heessen, Herringen, Pelkum, Rhynern und Uentrop wurde Hamm mit damals 172.000 Einwohnern 1975 Großstadt.

Stadtgründung

Im Bereich des heutigen Stadtgebietes lagen im 13. Jahrhundert - noch vor Gründung der Stadt Hamm - im Osten die Burg Mark mit ihrem Burgherrn Graf Adolf I. von der Mark und im Westen (im Gebiet des heutigen Hafens) die Stadt Nienbrügge, deren Herr Friedrich von Altena-Isenburg war, ein Cousin des Grafen von der Mark.

Im Streit des Erzbischofs von Köln mit einigen westfälischen Grafen war Friedrich von Altena-Isenburg an der Ermordung des Erzbischofs im Jahr 1225 beteiligt. Dafür wurde er hingerichtet und seine Stadt, Nienbrügge, zerstört. Das Gebiet der Stadt wurde zum großen Teil seinem Cousin, Graf Adolf von der Mark, zugesprochen. Die Bürger von Nienbrügge waren somit heimatlos. Graf Adolf I. ließ daher eine neue Stadt errichten, etwas näher an seiner Burg Mark, im Winkel zwischen Lippe und Ahse-Zufluss. Solches "winkelförmige Terrain zwischen zwei Flüssen" wurde "Hamm" oder "Hamme" genannt, was der heutigen Stadt Hamm ihren Namen gab. Die Gründung erfolgte am Aschermittwoch, dem 4. März 1226.

Schulgeschichte

Die Geschichte des Bildungswesens beginnt mit der gegen Ende des 13. Jahrhunderts erfolgten Gründung einer Lateinschule (Schola Latina). 1657 nahm das Akademische Gymnasium seinen Lehrbetrieb auf. Bereits für das 18. Jahrhundert sind eine katholische, eine lutherische und eine reformierte Elementarschule nachgewiesen.

1867 wurde das heutige Märkische Gymnasium gegründet. Das Beisenkamp-Gymnasium ging aus der 1875 in städtische Trägerschaft übergegangenen Höheren Töcherschule hervor. 1902 folgte das heutige Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, 1968 kam das Galilei-Gymnasium hinzu.

Daneben gibt es auf Schloss Heessen ein Internat mit Gymnasium, das Landschulheim Schloss Heessen.

1986 nahm die Friedensschule als Gesamtschule den Lehrbetrieb auf. Seit 1987 gibt es in Hamm auch eine Waldorfschule.

Kommunalverfassung

An der Spitze der Stadt ist bereits seit 1263 ein Rat nachweisbar. Er wechselte jährlich. Der „sitzende Rat“ hatte 12 Mitglieder, die nach Ablauf des Amtsjahres den „alten Rat“ bildeten. Wurde der Rat anfangs vom Stadtherrn ernannt, so wählte ihn die Bevölkerung ab 1376. Später wurde er indirekt durch 8 Kurherren gewählt. Vorsitzende des Rates war zunächst ein, später zwei Bürgermeister. Seit dem 16. Jahrhundert gab es einen Magistrat als geschäftsführendes Organ des Rates. Diesem gehörten die Bürgermeister, zwei Kämmerer und zwei Fiscimeister an. Durch die Interimsinstruktion von 1718 wurde die altständische Ratsverfassung außer Kraft gesetzt und der jährlich wechselnde Rat durch den ständigen Magistrat ersetzt, der vom preußischen König meist auf Lebenszeit ernannt wurde. 1808 wurde in Hamm die Kommunalverfasssung des Großherzogtums Berg eingeführt. Dem Maire (Bürgermeister) standen zwei Beigeordnete zur Seite, die von den ebenfalls ernannten Mitgliedern des Munizipalrates beraten wurden. Auch nach der Wiedereingliederung in das Königreich Preußen blieb dieser Zustand erhalten, wobei der Munizipalrat in Gemeinderat umbenannt wurde, dessen Mitglieder aber immer noch (in der Regel auf Lebenszeit) ernannt wurden. Erst mit der Einführung der Revidierten Städteordnung fanden in Hamm 1835 Wahlen zum Gemeinderat statt. Bei der Einführung der Magistratsordnung in der preußischen Provinz Westfalen 1855 wurde auch der Gemeinderat in Stadtverordnetenversammlung umbenannt. Diese wurde bis 1918 nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählt. 1919 bis 1933 blieb die Magistratsordnung im Grundsatz erhalten, die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung wurden nun aber nach dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrecht gewählt. Während der NS-Zeit wurde der Oberbürgermeister von der NSDAP eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Militärregierung der Britischen Besatzungszone zunächst einen neuen Oberbürgermeister ein. Dieser blieb im Amt, bis der Bürgerrat - das von der Militärregierung ernannte kommunale Selbstverwaltungsregemium - Josef Schlichter zum Oberbürgermeister wählte. 1946 wurde die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild eingeführt. Danach gab es einen vom Volk gewählten „Rat der Stadt“, dessen Mitglieder man als „Stadtverordnete“ bezeichnete. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den Oberbürgermeister als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, welcher ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte der Rat ab 1946 ebenfalls einen hauptamtlichen Oberstadtdirektor als Leiter der Stadtverwaltung. 1999 wurde die Doppelspitze in der Stadtverwaltung aufgegeben. Seither gibt es nur noch den hauptamtlichen Oberbürgermeister. Dieser ist Vorsitzender des Rates, Leiter der Stadtverwaltung und Repräsentant der Stadt. Er wurde 1999 erstmals direkt von den Bürgern der Stadt gewählt. Derzeit versieht dieses Amt Marc Herter (seit 2020). Die Bezirksbürgermeister der Stadtbezirke sind Stefanie Baranski-Müller (Mitte), Franz Tillmann (Herringen), Axel Püttner (Pelkum), Andreas Obering (Rhynern), Björn Pförtzsch (Uentrop), Klaus Jendreiek (Bockum-Hövel) und Erzina Brennecke (Heessen).

Verwaltungsspitze

- Oberbürgermeister: Marc Herter (SPD)

- 1. Bürgermeisterin: Monika Simshäuser (SPD)

- 2. Bürgermeister: Oskar Burkert (CDU)

- 3. Bürgermeister: Karsten Weymann (Grüne)

Stadtrat

→ siehe Stadtrat

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Profanbauten

- Mittelalterliche Profanbauten haben sich in Hamm selbst nicht erhalten. Dies trifft insbesondere auch für die einst zahlreichen Stadthöfe des Landadels zu. Das 1944 zerstörte Alte Rathaus am Marktplatz ist nach dem Krieg nicht rekonstruiert worden. Die durch archäologische Grabungen nachgewiesene Stadtmauer am Nordenwall und die Fundamente der Stadtburg der Grafen von der Mark konnten hingegen gesichert und teilweise als Baudenkmal erhalten werden.

Im Stadtbezirk Uentrop (Ortsteil Mark) befindet sich mit der Burg Mark eine der größten Motten Westfalens.

Etliche Profanbauten des 16. bis 19. Jahrhunderts, die teilweise auch als Baudenkmäler ausgewiesen sind, bereichern das Stadtbild:

- Aus dem Jahre 1516 stammt das Alte Brauhaus Henin auf der Eylertstraße. Mit den beiden Fachwerkhäusern Widumstraße 10 und Widumstraße 12 hat sich ein Bauensemble aus dem frühen 16. Jahrhundert erhalten.

- Dem 18. Jahrhundert entstammen das Haus Freese auf der Widumstraße, das Haus Alt Hamm und die Mühle Koch auf der Nordstraße, das Haus Vorschulze von 1744 sowie der Meilenstein (18./19. Jh.) auf der Südstraße, Haus Dabelow (18./19. Jh.) auf der Weststraße und das Stunikenhaus von 1748 auf der Antonistraße.

Haus Von Vincke auf der Brüderstraße dürfte ebenfalls im Kern im 18. Jahrhundert erbaut worden sein. Auch auf der Oststraße haben sich mit Haus Koberg und der Oststraße 28 Häuser aus dem 18. Jahrhundert erhalten. - Aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert (erbaut 1888) stammt die Einhorn-Apotheke. Die einst den Bereich zwischen Bahnhof und ehemaligem Oberlandesgericht prägenden Unternehmervillen des späten 19. Jahrhunderts (Villa Domwirth, Villa Hundhausen, Villa Redicker, Villa Windthorst) fielen allerdings sämtlich dem Abriss zum Opfer.

- Das frühe 20. Jahrhundert ist ebenfalls mit einigen markanten Bauten vertreten. Zwischen 1900 und 1905 wurde das Geschäftshaus Nordstraße 1 errichtet.

Dem Backsteinexpressionismus sind das Polizeipräsidium Hamm (1926/27) und das Geschäftshaus Lommel von 1927 zuzurechnen.

→ siehe auch: Häuserbuch

Sakralbauten

→ siehe Kirchen in Hamm

- Im Stadtbezirk Rhynern befindet sich aus der romanischen Epoche die allerdings im 19. Jahrhundert überformte Pfarrkirche St. Regina, im Stadtbezirk Uentrop haben sich mit der evangelischen Pfarrkirche die aus dem 11./12. Jahrhundert stammende romanische Saalkirche und (im Ortsteil Mark) die romanische St.-Pankratius-Kirche aus dem frühen 12. Jahhundert erhalten.

- In die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts wird die Pauluskirche (Große Kirche) - der zentrale Sakralbau der Stadt Hamm - datiert. Ab dem 16. Jahrhundert war sie der Versammlungsort der in Hamm maßgeblichen reformierten Gemeinde.

- Im Jahr 1515 wurde die Agneskirche geweiht, die zum 1824 aufgehobenen Franziskanerkloster gehörte, das die Katholiken in Hamm seelsorgerisch betreute.

- Auch das 18. Jahrhundert ist durch einen Kirchenbau vertreten. Die Martin-Luther-Kirche (Kleine Kirche) wurde 1734 bis 1739 nach den Plänen des märkischen Baumeisters Johann Michael Moser für die angewachsene lutherische Gemeinde errichtet.

- Von den im ausgehenden 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert errichteten Kirchenbauten ist zunächst die Liebfrauenkirche, die ab 1897 für die katholische Bevölkerung der damaligen Südenvorstadt errichtet worden ist, zu nennen. Die aus dem Jahre 1890 stammende Pfarrkirche St. Josef im Hammer Westen ist hingegen nach den Kriegszerstörungen in modernen Formen wiederaufgebaut worden, während die sich ebenfalls im Hammer Westen befindende evangelische Christuskirche ihre neogotischen Bauformen von 1901/1903 bewahrt hat.

Im Stadtbezirk Bockum-Hövel wurde 1894 die neogotische Pfarrkirche St. Pankratius geweiht, der ein romanischer Vorgängerbau weichen musste. Im Stadtbezirk Uentrop (Ortsteil Geithe) befindet sich die ebenfalls neogotische Pfarrkirche St. Antonius von 1896. Die 1930 geweihte Pfarrkirche Heilig Kreuz in Herringen stellt ein bemerkenswertes Beispiel des Backsteinexpressionismus dar. - Unter den im 21. Jahrhundert errichteten Sakralbauten ist der Sri Kamadchi Ampal Tempel im Stadtbezirk Uentrop als größter tamilisch-hinduistischer Tempel Europas besonders erwähnenswert.

Parkanlagen und Friedhöfe

- Die Ringanlagen entstanden ab 1911 durch die Umlegung der Ahse und die Verfüllung der Stadtgräben durch Initiative des damaligen Stadtbaurates Otto Krafft. Sie grenzen im Norden, Osten und Süden die Hammer Altstadt von den Stadterweiterungen des 19. Jahrhunderts ab.

- Im Kurpark mit seinem aus dem späten 19. jahrhundert stammenden Kurhaus findet jährlich das Kurparkfest statt.

- Auch der 1933 eröffnete Tierpark Hamm ist ein beliebtes Ausflugsziel.

- Der Selbachpark im Stadtbezirk Pelkum entstand in den Jahren von 1971 bis 1974 in Anlehnung an die Revierparks des Ruhrgebietes.

- Der 1984 anlässlich der ersten nordrhein-westfälischen Landesgartenschau eröffnete Maximilianpark im Stadtbezirk Uentrop ist mit seinem Glaselefanten weit über die Hammer Stadtgrenzen hinaus bekannt.

- Unter den Friedhöfen nimmt der um 1800 angelegte Ostenfriedhof einen besonderen Platz ein. Neben zahlreichen Grabmalen aus dem 19. Jahrhundert sind dort die Gräber vieler Hammer Ehrenbürger und Stadtverordneter zu finden.

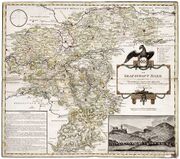

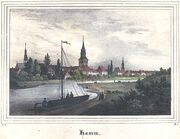

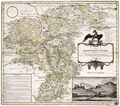

Historische Stadtansichten und Karten

Quelle

Siehe auch

Weblinks

Anmerkungen

- ↑ Lt. Amtl. Stadtplan Hamm Juli 2006