Aktiengesellschaft für Lackfabrikation: Unterschied zwischen den Versionen

RaWen (Diskussion | Beiträge) K (Anordnung) |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 4: | Zeile 4: | ||

Die '''Aktiengesellschaft für Lackfabrikation''' (AKLAF) Hamm bestand unter diesem und verwandten Namen im 20. Jahrhundert in Hamm. | Die '''Aktiengesellschaft für Lackfabrikation''' (AKLAF) Hamm bestand unter diesem und verwandten Namen im 20. Jahrhundert in Hamm. | ||

Im Jahr [[1917]] kam die Firma AKLAF im Zuge der Neuordnung der Kammerbezirke durch die preußische Wirtschaftszwangsverwaltung in den Kammerbezirk Dortmund | Seit den Jahr 1910 bis 1915 war die Aktiengesellschaft für Lackfabrikation dividendenlos geblieben und hat daher in den Jahren 1912 und 1915 jeweils eine Herabsetzung ihres Stammkapitals durch Aktienrückkauf durchgeführt. Die Kapitalherabsetzung im Jahr 1912 erfolgte um 200.000 Mark auf 850.000 Mark. Im Jahr 1912/13 musste die Aktiengesellschaft 104.098 aus den Reserven zur Deckung von Verlusten entnehmen. <ref> Frankfurter Zeitung und Handelsblatt. 59. Jahrgang. Nr. 43 vom 12.02.1915 </ref> | ||

Im Jahr [[1917]] kam die Firma AKLAF im Zuge der Neuordnung der Kammerbezirke durch die preußische Wirtschaftszwangsverwaltung in den Kammerbezirk Dortmund.<ref>Karl-Peter Ellerbrock: Für Schutzzölle und ein Telegrafennetz. In: RuhrWirtschaft, Heft 03, 2013. S. 28-31; hier S. 29; vgl. auch [[:Datei:WWA Dortmund AKLAF-p1.jpg|Schreiben der Aktiengesellschaft für Lackfabrikation vom 03. März 1917 an die Industrie und Handelskammer Dortmund]]</ref> | |||

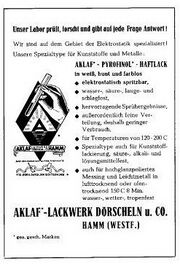

Im Jahr [[1960]] firmierte man unter dem Namen AKLAF-Lackwerk Dörscheln u. Co. Hamm (Westf.), wie eine Werbeanzeige belegt.<ref>Der Märker. Heft 6 (1960), S. 157 (viertelseitig)</ref> | Im Jahr [[1960]] firmierte man unter dem Namen AKLAF-Lackwerk Dörscheln u. Co. Hamm (Westf.), wie eine Werbeanzeige belegt.<ref>Der Märker. Heft 6 (1960), S. 157 (viertelseitig)</ref> | ||

Version vom 11. Januar 2023, 19:49 Uhr

Die Aktiengesellschaft für Lackfabrikation (AKLAF) Hamm bestand unter diesem und verwandten Namen im 20. Jahrhundert in Hamm.

Seit den Jahr 1910 bis 1915 war die Aktiengesellschaft für Lackfabrikation dividendenlos geblieben und hat daher in den Jahren 1912 und 1915 jeweils eine Herabsetzung ihres Stammkapitals durch Aktienrückkauf durchgeführt. Die Kapitalherabsetzung im Jahr 1912 erfolgte um 200.000 Mark auf 850.000 Mark. Im Jahr 1912/13 musste die Aktiengesellschaft 104.098 aus den Reserven zur Deckung von Verlusten entnehmen. [2]

Im Jahr 1917 kam die Firma AKLAF im Zuge der Neuordnung der Kammerbezirke durch die preußische Wirtschaftszwangsverwaltung in den Kammerbezirk Dortmund.[3]

Im Jahr 1960 firmierte man unter dem Namen AKLAF-Lackwerk Dörscheln u. Co. Hamm (Westf.), wie eine Werbeanzeige belegt.[4]

Nach dem Eintrag im chem Adreess book von 1974 lief die Firma unter dem Namen AKLAF-Lackwerk Zimmermann + Co. und ist an der Lange Straße 140–142 ansässig.[5]

Anmerkungen

- ↑ Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, Dortmund, K 1 Nr. 156

- ↑ Frankfurter Zeitung und Handelsblatt. 59. Jahrgang. Nr. 43 vom 12.02.1915

- ↑ Karl-Peter Ellerbrock: Für Schutzzölle und ein Telegrafennetz. In: RuhrWirtschaft, Heft 03, 2013. S. 28-31; hier S. 29; vgl. auch Schreiben der Aktiengesellschaft für Lackfabrikation vom 03. März 1917 an die Industrie und Handelskammer Dortmund

- ↑ Der Märker. Heft 6 (1960), S. 157 (viertelseitig)

- ↑ vgl. Friedrich W. Derz: chem Adress book. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1974. S. 52